健康診断結果の見方シリーズ②「肝胆道系酵素」

たくさんの項目や数値が並んでいる健康診断結果。専門用語や略語も多く、それぞれの数値をどう理解したらいいのかわかりにくいものです。

そこでOnline MEWSの健康アドバイスでは、「健康診断結果の見方シリーズ」として主なものを解説していきます。

1日かけて受けた健康診断、それぞれの数値や変化の意味をしっかり確認して、その後の健康管理や病気の早期発見に最大限活用しましょう。

シリーズ2回目は、「肝胆道系酵素」を取り上げます。AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LDHと言えば、ピンときた方もいるのではないでしょうか。

肝臓の健康と定期的な健診の大切さ

肝臓は、人体における「化学工場」のような役割を果たしており、体を構成するたんぱく質(特にアルブミン)の合成、薬物やアルコールの解毒、生命活動に必要な糖質・脂質の合成と貯蔵、さらに免疫機能にも関与しているとても重要な臓器です。

一方で、「沈黙の臓器」とも呼ばれるように、ダメージを受けてもなかなか症状が現れないのが肝臓です。そのため、だるさやむくみ、黄疸(おうだん:皮膚や白目が黄色くなる症状)などが出たときには、病気がすでにかなり進んでいることも少なくありません。だからこそ、定期的に血液検査を受けて、肝臓の状態をチェックすることがとても大切です。

今回は、健康診断で行われる血液検査の中でも、肝臓や胆道(たんどう)に関係する酵素(肝胆道系酵素)を中心に、それぞれの検査項目の意味や読み取り方、そして考えられる病気についてわかりやすく解説します。

肝胆道系酵素とは

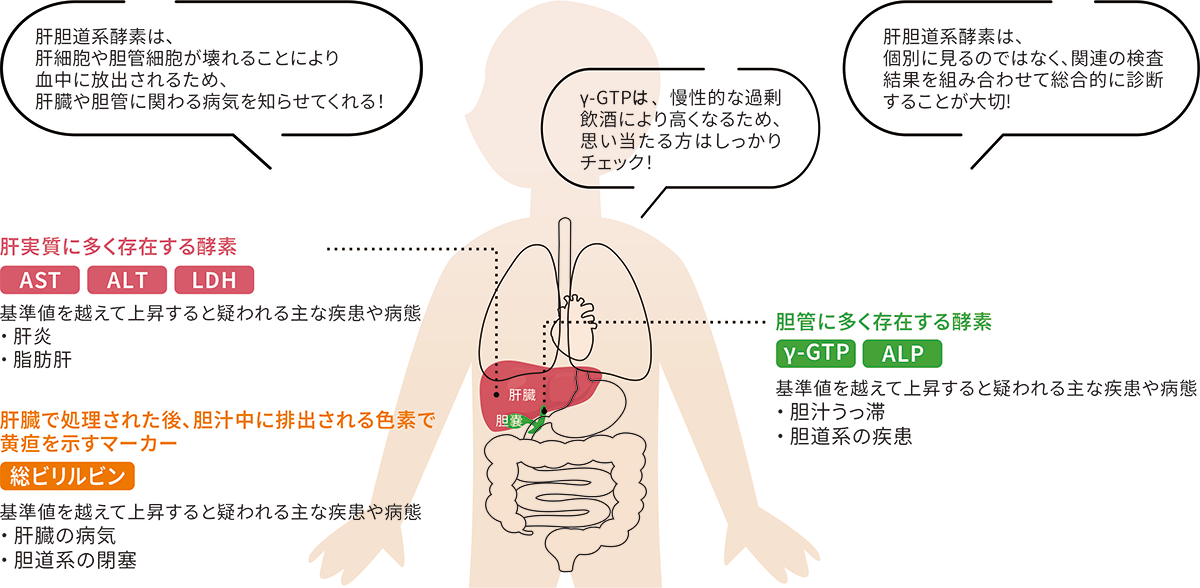

肝臓は、お腹の右上に位置する、重さ約1kgの大きな臓器で、主に肝細胞から成る「肝実質」と、主に胆管細胞から成る「胆管」に分けて考えることができます(図参照)。

肝臓に障害が生じた場合、その原因が肝細胞にあるのか、胆管にあるのかによって、血液中で基準値を超えて増える酵素の種類が異なります。

では、どういった酵素に変化が見られるのでしょうか。

検査項目で見ると、肝障害において上昇する主なものには、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LDHなどの肝胆道系酵素や、総ビリルビンがあります(表1参照)。

これらの酵素は「肝逸脱酵素」とも呼ばれ、肝細胞や胆管細胞が壊れることで血中に放出されるため、その濃度を測定することで肝障害の程度を評価することができます。

このうち、γ-GTPとALPは、細胞自体に障害がなくても、慢性的な過剰飲酒(γ-GTP)や胆汁うっ滞による胆管への刺激(ALP)などで酵素活性が上昇するため、「誘導酵素」とも呼ばれています。

| 検査項目 | 三重大学病院の基準値* | 主な意味 | 高いとどういう状態を考える? |

| AST (GOT) | 13~30U/L | 肝臓・心臓・筋肉に含まれる酵素(多くの臓器に存在) | 肝細胞、心筋細胞の障害や筋疾患が疑われる |

| ALT (GPT) | 7~23U/L | 肝臓に特に多く含まれる酵素(肝臓疾患に特異的) | 肝臓疾患(脂肪肝・薬剤性・肝炎など)が疑われる |

| γ-GTP | 9~32U/L | 肝臓・胆道系に関連する酵素(特に飲酒時に増加する) | 飲酒、脂肪肝、胆道系疾患が疑われる |

| ALP | 38~113U/L | 胆汁の流れや骨代謝に関係(肝・胆管・骨・胎盤・腸 等) | 肝障害(薬剤)、胆道系疾患(胆汁うっ滞)、骨疾患が疑われる |

| LDH | 124~222U/L | 細胞が壊れると血液中に出てくる(多くの臓器に存在) | 肝疾患・心筋梗塞・悪性腫瘍・血液疾患など、多彩な疾患の可能性 |

| 総ビリルビン | 0.4~1.5mg/dL | 赤血球の分解産物 | 体質性黄疸(体質)、肝臓や胆道系疾患、血液疾患の可能性 |

(* 基準値は、検査機関や年齢・性別によって異なる場合があります。)

肝胆道系酵素上昇の際に考えられる病態

AST、ALT、LDHは、主に肝実質に多く存在し、γ-GTPとALPは胆管に多く分布しています。

そのため、肝炎や脂肪肝などの肝実質の障害では、AST、ALT、LDHの値が上昇しやすく、一方で、胆汁うっ滞や胆道系の疾患では、γ-GTPやALPの上昇がより顕著になります。

また、γ-GTPやASTは、慢性的な過剰飲酒によって高値を示し、節酒や断酒によって数値が低下するため、これらは飲酒習慣の指標としても活用されます。

さらに、肝胆道系酵素には含まれませんが、総ビリルビンも黄疸を示す重要なマーカーです。

肝胆道系酵素の数値と併せて、総ビリルビンの値も総合的に評価することで、病態の把握に役立ちます。たとえば、総ビリルビンの値が基準値よりやや高い程度であっても、他の胆道系酵素が正常であれば、体質性黄疸などの可能性が考えられます。

このように、肝胆道系酵素の評価は、単一の検査項目だけで判断するのではなく、複数の検査データを組み合わせて総合的に診断することが重要です(表2参照)。

| 検査項目の組み合わせ | 高いとどういう状態が考えられるか? |

| AST > ALT | 心筋梗塞やアルコール関連肝疾患など、肝臓のみでなく他臓器の影響も疑う。 肝硬変に進行するとALTよりもASTの上昇が目立つようになる。 |

| AST < ALT | 肝臓疾患(肝炎・脂肪肝・薬剤性肝障害など)が疑われる。 |

| ALT < ALP、γ-GTP | 特に胆道系疾患(胆汁うっ滞性疾患、胆道系腫瘍 等)が疑われる。 |

| γ-GTP、AST > ALT | 慢性過剰飲酒(たくさん飲酒するとγ-GTPが誘導され血液中濃度が上昇) |

| 総ビリルビン単独高値かつ 肝胆道系酵素が正常範囲内 | 体質性黄疸(体質なので病気ではありません) |

| LDH単独で著明に高値 | 悪性腫瘍・血液疾患などで肝疾患の可能性は低い |

「肝胆道系酵素上昇」を指摘されたときに考えられる主な疾患

1.脂肪肝(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患:MASLD)

脂肪肝は、もっとも一般的な肝障害の原因です。以前は、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)と呼ばれていましたが、現在はMASLDと呼ばれます。

脂肪肝のうち、メタボリック症候群(肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病、腹囲増加)を伴い、お酒や薬剤が原因ではない脂肪肝の大部分がこれに該当します。治療の基本は、食習慣の改善と運動による減量です。

2.アルコール関連肝疾患

お酒の主成分であるエタノールを1日に男性は60g以上(日本酒3合相当)、女性は40g以上を摂取すると、アルコールによる肝障害を起こすことがあります。治療は、断酒やお酒を控えることです。

3.薬剤性肝障害

内服薬やサプリメント、健康食品などが原因で起こる肝障害です。治療は、肝障害の原因として疑われる薬剤の中止です。

4.ウイルス性肝炎

B型肝炎もしくはC型肝炎と診断された場合には、必ず肝臓専門医を受診し、適切な治療を受けるようにしてください。

5.その他の肝・胆道系疾患

上記以外にも、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎の診断には、自己抗体検査や肝生検が必要になる場合があるため、肝臓専門医を受診してください。

また、胆道系の疾患が疑われる場合には、胆道系の精密検査(MRIや内視鏡検査)が必要になりますので、専門医を受診してください。

健康診断で肝胆道系酵素の上昇を指摘されたら、さらなる検査が大切!!

肝胆道系酵素の異常は、健康診断でよく指摘されるものです。実は、こうした異常がきっかけで、肝硬変(かんこうへん)や肝腫瘍など、すでに進んでしまった肝臓病が見つかることもあります。

冒頭で触れた通り、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、かなり悪くなるまで症状が出にくいのが特徴です。そのため、自覚症状がないからといって安心はできません。

健診で肝胆道系酵素や総ビリルビン値の上昇を指摘された場合、たとえ自覚症状がなくても放置せずに、かかりつけ医を受診することが大切です。

日本人間ドック・予防医療学会や日本肝臓学会が発表した「奈良宣言2023」では、ALTが31 U/L以上であれば、かかりつけ医を受診することが推奨されています。受診の際には、必ず肝炎ウイルス検査(B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス)と腹部超音波検査(エコー)を受けるようにしてください。

これらの検査の結果、

- 肝炎ウイルスが陽性である場合

- 慢性的な肝臓疾患や胆道疾患が疑われる場合

- 肝障害の原因が明らかでない場合

には、大学病院の消化器・肝臓内科を紹介してもらうように、主治医へ相談してください。

消化器・肝臓内科 助教

重福隆太

Message

三重県伊賀市出身。好物は伊賀牛(焼肉)、趣味は旅行。消化器内科医、特に肝臓領域の専門医を目指したのは、消化器内科医であった父を肝臓病で亡くしたため、同じ病気で困っている患者さんの力になりたいという気持ちがきっかけであり、また日々の診療のモチベーションでもあります。出身大学である聖マリアンナ医科大学(神奈川県川崎市)で多彩な消化器疾患診療に携わり、培った臨床経験・研鑽を活かして、2018年から三重県に戻り、主に肝疾患(肝硬変、肝臓がん、脂肪肝、食道・胃静脈瘤など)の診療に従事しています。

「健康一言アドバイス」では、医療や健康など皆さんに身近な疾患や気になる話題を取り上げ、その領域の専門家がわかりやすくお伝えしています。