膵がんグルメディカル教室

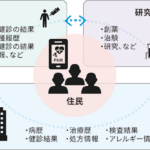

三重大学病院は、膵がんの治療に集学的なアプローチを早くから積極的に取り入れるなど、治療効果を高める取り組みに長年力を入れてきました。そうした医療面での取り組みにとどまらず、様々な部門が連携し、膵がんに関する啓発や患者さんやご家族をサポートする活動も活発です。

その一つが、「膵がんグルメディカル教室」です。膵臓は、消化において大きな役割を担うことから、膵がん患者さんには、食に関わる悩みを持つ方が少なくありません。そんな悩みを少しでも解決するヒントを提供したいと10年間続けてきたこのプログラムについて、肝胆膵・移植外科の岸和田副科長と栄養診療部の廣畠管理栄養士が紹介します。

それ行け!三重大学病院。それ行け!膵がんグルメディカル教室。膵がん患者さんの食をもっと楽しくおいしくするために。

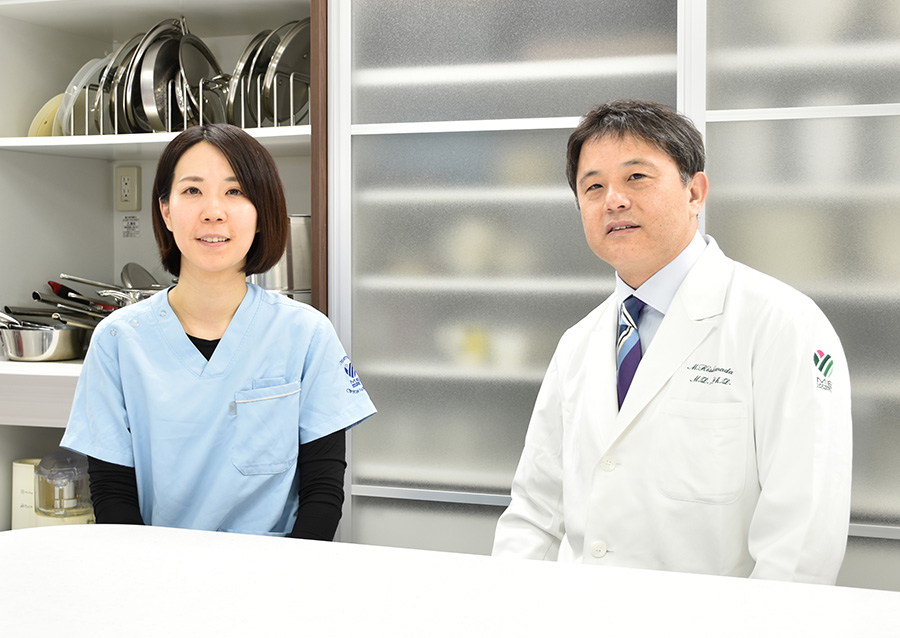

| 肝胆膵・移植外科 | |

|---|---|

| 副科長 准教授 | 岸和田 昌之 |

| 栄養診療部 | |

|---|---|

| 管理栄養士 | 廣畠 佑希子 |

三重大学病院では、膵がん患者さんに向けた様々なプログラムを実施していますね。

岸和田

代表的なものとしては、膵がん早期発見についての啓発活動「パープルリボンウオーク&セミナー」、治療中あるいは治療を終えた患者さんのための「膵がん教室」があります。

「パープルリボンウオーク&セミナー」は、2012年から毎年一回開催しており、膵がんについて学びながら三重大学キャンパスを歩く「パープルリボンウオーク」や最新治療などに関する公開講座「パープルリボンセミナー」を実施してきました。

これまでの参加者数は、ウオークとセミナーを合わせてのべ3000人以上にのぼり、その運営は中学生から社会人までの数多くのボランティアに支えられています。

「膵がん教室」は、2012年に三重大学病院のリボンズハウスにて、膵がん患者さんとご家族の方々に膵がんとの付き合い方について学んでいただくことで日常生活を支援したいとスタートしたもので、これまでに約200回開催してきました。

医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、公認心理士の6職種による6つのプログラムで構成されていて、それぞれ1時間の講義と対話の形式で開催しています。

膵がんは増加傾向にありますが、実は全国でも同じようなプログラムを行っている施設はまだ多くありません。当院は、膵がんの治療はもちろんのこと、治療後に起こりやすい特有の課題にも目を向けた総合的なサポートに力を入れている数少ない医療機関と言えると思います。

三重大学病院独自の取り組みとも言える「膵がんグルメディカル教室」は、その「膵がん教室」の一環なのですか。

岸和田

「膵がんグルメディカル教室」は、当院のグルメディカルスタジオで行っている膵がん患者さんの食にフォーカスしたまた別のプログラムです。

「膵がん教室」を開講してみると、患者さんやご家族の皆さんから、「ご飯がおいしく感じられない」、「どのような食事をとれば良いのか」、「膵切除後に体重を増やすのにはどうしたらよいのか」など、食生活に関する質問をいただくことがとても多かったんです。

膵臓が弱っていると消化吸収力が低下しますし、化学治療が味覚に影響することもあるのでので、これらはほとんどの膵がん患者さんに共通の課題です。一方で、治療を継続するうえで、栄養状態を適切に保つことも非常に重要です。

そのため、食事や消化と膵臓の関係について正しく理解していただき、それを日々の食生活に役立てていただきたいと2015年に立ち上げたのが、「膵がんグルメディカル教室」なんです。

こうしたセミナーは全国でも珍しく、当院内だけでなく、膵がん患者支援団体「NPO法人パンキャンジャパン」とのコラボレーションで東京に2回招かれ開催したこともあります。

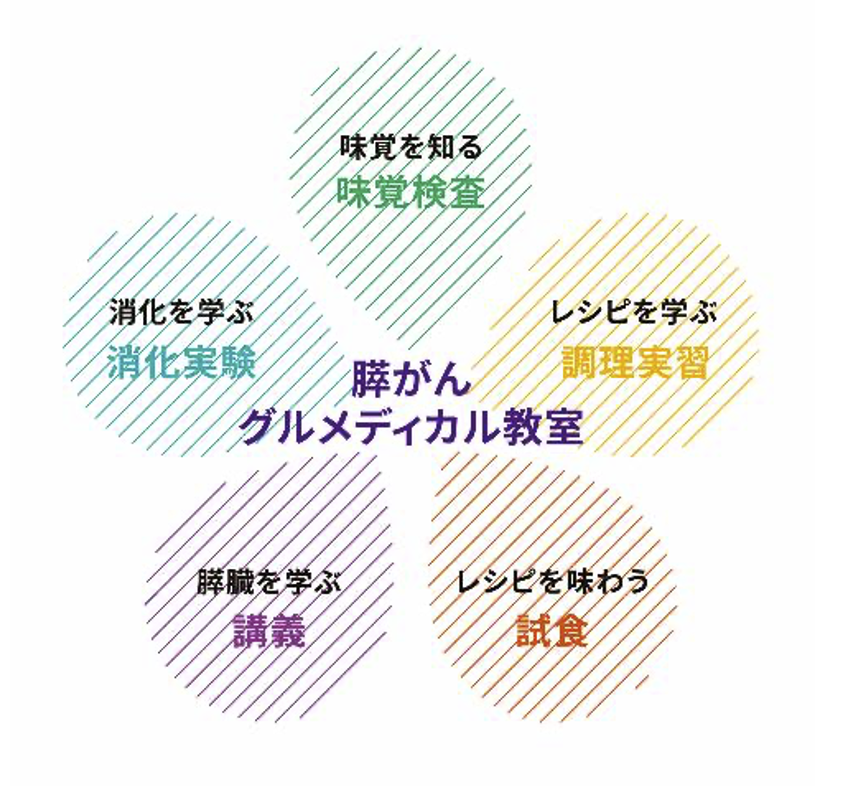

膵がんグルメディカル教室は、どのような内容なのでしょうか。

岸和田

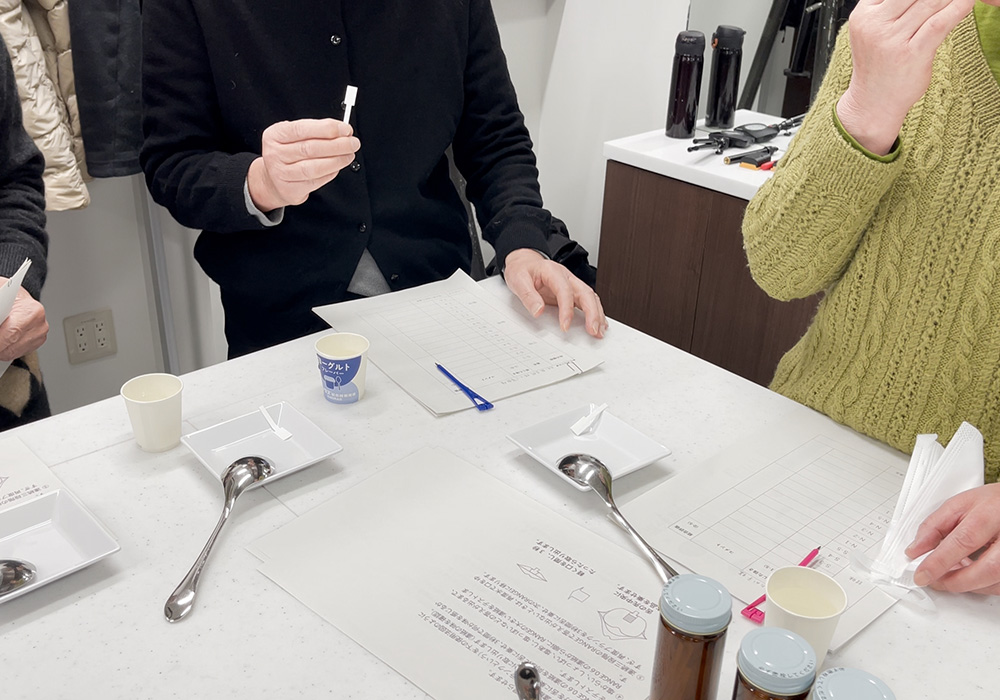

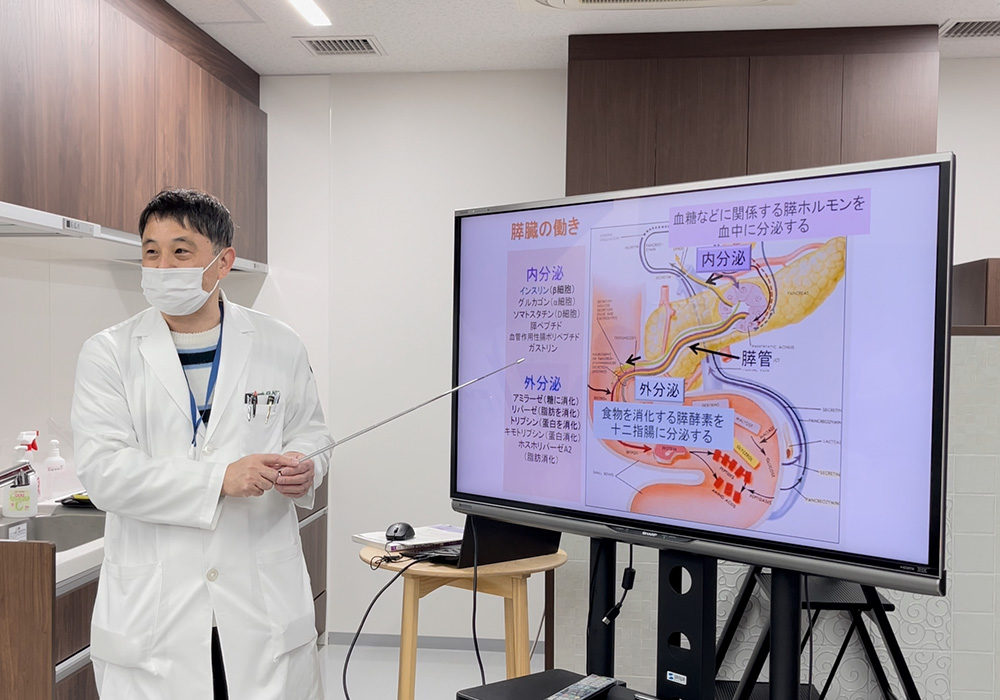

自分の味覚の現状を知るための「味覚検査(塩味・甘味・酸味)」、消化酵素の働きを理解するための「果物を使ったはんぺんの消化実験」、膵臓機能が弱っている方向けのレシピを学ぶ「調理実習」と「試食会」、そして、膵臓と食物の消化に関する「講義」という内容です。

コロナ禍で一時中断しましたが、2023年に再開しました。以前行っていたみんなでワイワイと楽しみながらの調理実習や食事会の再開にはまだ至っていませんが、代わりに調理実演と試食会という形式で工夫しながら実施しています。

自分の食の課題を客観的に知り、それをカバーするためにどんな食事をしたらいいのかがテーマなんですね。

廣畠

はい。参加者へのアンケートでは、「味覚検査をして自分が味覚異常だったことが分かった」、「レシピを見ながら(自宅でも)作ってみたい」、「質疑応答の時間が大変よかった」などのご意見を頂戴しています。

会話を交えた和やかな雰囲気で進めており、参加者同士も同じ悩みを共有していることから、自然と情報交換や会話が生まれ、自由に語り合える良い交流の場となっています。

今後の「グルメディカル教室」の運営について何か考えていることはありますか。

岸和田

医師の立場からは、調理実習と食事会を再開したいです。

食事をきっかけに、日頃抱えている疑問が共通の話題として自然に上がったり、同じ悩みを共有することで気持ちが楽になることもあるからです。

廣畠

管理栄養士の立場からは、患者さんの悩みに応じた食事の工夫を伝えるためのレシピ紹介を継続していきたいと考えています。

これは管理栄養士としての腕の見せどころですが、レシピは、参加者アンケートに皆さんが書いてくださる悩み、例えば、困っている症状、食べやすい食品や食べにくい食品などを参考にし、それに応えられるよう作成しています。今後もそうして参加者と共にレシピを作り上げていきたいです。

調理によって解決できる課題もたくさんあるんですね。

岸和田

味覚の変化は、化学療法や外科治療での消化管再建により一定の割合で生じますが、少し工夫を加えるだけでも食事が摂りやすくなることもあります。

『患者・市民のための膵がん診療ガイド2023年版』(金原出版社、2023)では、三重大学病院の栄養診療部の皆さんとまとめた「患者さんやご家族の言葉」と「症状、病態」に対する食事の工夫例が掲載されており、味覚や感じ方に応じた対応が可能であることも紹介しています。

例えば、「食事のにおいでむかむかする」といった味覚障害の方には、食事の温度を意識して「冷たいもの」をおすすめしたり、「塩・醤油などの食べやすい調味料を後からかける」といった工夫を紹介したりしているので、参考にしていただけると思います。

では最後に、今まで「グルメディカル教室」にまだ参加されたことがない方にメッセージをお願いします。

岸和田

参加が難しい、あるいは参加を迷われている方にも、2025年2月に開催した「膵がんグルメディカル教室」の内容をダイジェスト版、講義編、調理実習編を病院公式YouTubeに公開しましたので、ぜひご覧ください。

動画を通じて、教室の雰囲気やお伝えしたかった内容など、得られることも少なくないと思います。

インターネットで様々な情報が得ることができ時代ですが、些細なことでも同じ悩みをもった人たちと気軽に話し合う場所や、正確な知識を深める場所も必要です。そのような場としても「膵がんグルメディカル教室」を利用していただきたいと思います。

廣畠

味覚検査を栄養診療部の管理栄養士全員でも行ってみました。みんなで味の感じ方をワイワイ話し合うのはとても楽しかったです。

自分の味覚を確認することは、食べやすい食事を見つけるためのヒントになると思います。

少しでも気になるプログラムがありましたら、ぜひお気軽にご参加ください。

2025年2月開催の膵がんグルメディカル教室でご紹介したレシピ「簡単中華粥」は、このブログのレシピコーナーでご紹介しています。また、当院公式YouTubeチャンネルでも作り方の動画を公開しています。

食欲不振、下痢・脱水症状があるときにも食べやすい簡単レシピですので、ぜひご覧ください。