健康診断結果の見方シリーズ④「赤血球・白血球・血小板」

たくさんの項目や数値が並んでいる健康診断結果。専門用語や略語も多く、それぞれの数値をどう理解したらいいのかわかりにくいものです。

そこでOnline MEWSの健康アドバイスでは、「健康診断結果の見方シリーズ」として主なものを解説していきます。

1日かけて受けた健康診断、それぞれの数値や変化の意味をしっかり確認して、その後の健康管理や病気の早期発見に最大限活用しましょう。

シリーズ4回目は、「赤血球・白血球・血小板」について、その役割と検査結果の見方を解説します。

赤血球・白血球・血小板の役割

健康診断の結果表に並ぶ数字の中でも、「赤血球」「白血球」「血小板」といった項目は、多くの方が目にするものだと思います。

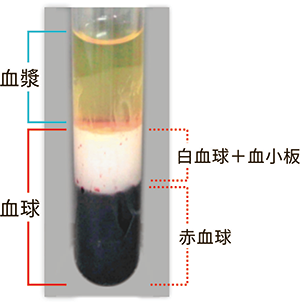

まず、血液は大きく分けて血液中の細胞である「血球成分」と液体である「血漿(けっしょう)成分」に分かれます。

さらに血球成分には、「赤血球」「白血球」「血小板」の3種類があり(写真1)、それぞれが違う役割を持っています。

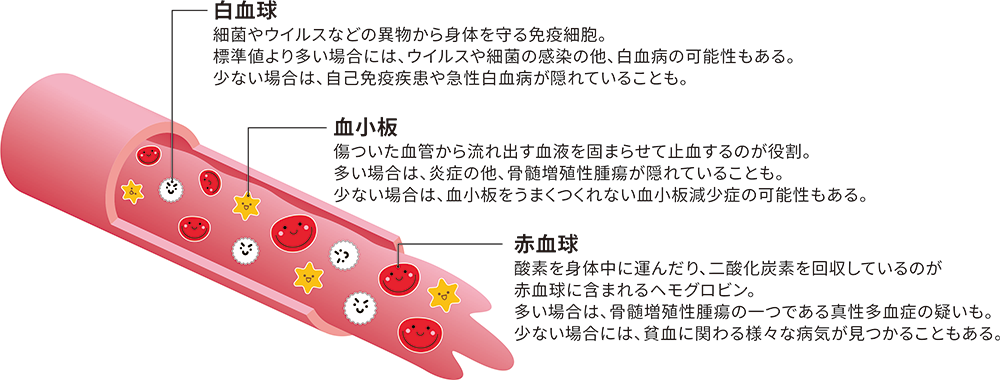

- 酸素を体中に運ぶ役割を担う赤血球(RBC)

赤血球の中には、酸素と結合するヘモグロビンというたんぱく質があります。ヘモグロビンは、肺で取り込んだ酸素と結合し、血流に乗って全身の細胞へ酸素を届けています。

逆に、二酸化炭素を回収して肺に戻す役割も担っています。 - 感染から守る役割を担う白血球(WBC)

白血球は体を感染から守る免疫細胞で、細菌やウイルスなどの異物を攻撃・排除し、炎症反応を引き起こして体を守ります。白血球には、「好中球」「リンパ球」「単球」「好酸球」「好塩基球」などの種類があり、それぞれ異なる防御方法を持っています。 - 止血の役割を担う血小板(PLT)

血小板は、出血を止める“止血”の役割を担う細胞です。

けがや手術など、血管が傷ついたときに血が固まるのは、血小板が集まって“ふた”を作り、その後、血漿中に含まれる糊のような成分である凝固因子の働きがあるからです。

赤血球・白血球・血小板の基準値

健康診断では一般的に以下のような基準値が用いられます。この基準値は三重大学医学部附属病院のもので、施設によって多少異なる場合もあります。

| 項目 | 基準値(成人・目安) |

| 赤血球数(RBC) | 男性 435~555万/μL 女性 386~492万/μL |

| ヘモグロビン(Hb) | 男性 13.7~16.8 g/dL 女性 11.6~14.8 g/dL |

| 白血球数(WBC) | 3,300~8,600/μL |

| 血小板数(PLT) | 15.8万~34.8万/μL |

dL(デシリットル)=0.1リットル

数値が「高い」または「低い」ときに考えられること

それぞれの数値が基準値より高い、または低い場合には、主に下記のような病気や状態が考えられます。

赤血球数・ヘモグロビン

高い場合(多血症)

高地での生活や睡眠時無呼吸症候群、喫煙習慣など体の中の酸素濃度が低下する状態が続くことによる代償反応として多血になる場合、脱水で血液が濃くなって見かけ上の多血になる場合、骨髄が過剰に赤血球を作る骨髄増殖性腫瘍である真性多血症などの場合があります。

最近では、SGLT2阻害薬という糖尿病の患者さんによく使用される薬剤で多血症がみられることも多いです。

低い場合(貧血)

鉄欠乏性貧血、慢性の出血(胃潰瘍・子宮筋腫など)、腎臓の病気により赤血球を増やすホルモンであるエリスロポエチンが腎臓で作れなくなる腎性貧血、血球を作る場所である骨髄で赤血球がうまく作れなくなる再生不良性貧血や骨髄異形成症候群などが原因となります。

白血球数

高い場合

風邪や細菌感染、ストレス、炎症性疾患、または急性白血病や慢性骨髄性白血病などの血液腫瘍で増えることがあります。

低い場合

ウイルス感染、薬の副作用、全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患、抗がん剤治療後の骨髄抑制、骨髄の中に存在する白血病細胞のために正常な白血球が作れなくなる急性白血病などで低下します。

血小板数

高い場合(血小板増多症)

出血後、炎症時、喫煙習慣(慢性的な炎症が起きるため)、鉄欠乏、または本態性血小板血症という血小板数が特に増える骨髄増殖性腫瘍などで増加します。

低い場合(血小板減少症)

本当に血小板数が少ない場合は、出血しやすくなります。

健診で血小板減少症と判断される原因の一つに、抗凝固剤であるEDTAにより採血管内で血小板が凝集してしまい、本当は低下していない血小板数が検査では少ないと判断されてしまう偽性血小板減少症やウイルス感染、内服している他の薬の影響、免疫による血小板破壊(免疫性血小板減少症)、血小板をうまく作れないタイプの骨髄異形成症候群などの病気などがあります。

| 基準値より高い | 基準値より低い | |

| 赤血球 ヘモグロビン | ・酸素濃度の低下による多血 ・脱水による血液濃度の上昇による一時的な多血 ・真性多血症 ・SGLT2阻害薬(糖尿病治療に使用される薬剤)による多血症、など | ・鉄欠乏性貧血 ・慢性の出血(胃潰瘍・子宮筋腫など) ・腎性貧血 ・再生不良性貧血 ・骨髄異形成症候群、など |

| 白血球 | ・細菌感染 ・ストレス ・炎症性疾患 ・急性白血病や慢性骨髄性白血病などの血液腫瘍、など | ・ウイルス感染 ・薬の副作用 ・全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患 ・抗がん剤治療後の骨髄抑制 ・急性白血病、など |

| 血小板 | ・出血後 ・炎症 ・喫煙習慣(炎症の原因の一つ) ・鉄欠乏 ・本態性血小板血症などの骨髄増殖性腫瘍、など | ・偽性血小板減少症 ・ウイルス感染 ・内服薬による影響 ・免疫による血小板破壊(免疫性血小板減少症) ・骨髄異形成症候群、など |

血球数の異常はその項目単独で判断しない

血液の項目は単独で異常があっても必ずしも病気とは限りません。また、数値が基準から外れていても、重大な病気があるとは限りません。

例えば、

- 細菌感染症の時や運動後に、白血球数が一時的に増える

- 脱水により、赤血球数やヘモグロビン値が一時的に濃縮になる

といったケースもあります。

そのため、健診で異常を指摘された場合は、クリニックまたは病院を受診して、再度血球数検査を行います。その上でやはり血球数異常があった場合には、さらに詳しい他の検査を行い、それと組み合わせて原因を診断していきます。

診察例

- 貧血の原因を探る場合

- 赤血球数やヘモグロビンだけでなくMCV(赤血球の大きさ)やフェリチン(貯蔵鉄)の値で鉄欠乏がないかなどをみます。

- 白血球数高値の原因を探る場合

- 白血球分類(好中球やリンパ球などの割合)やCRP(炎症反応)を確認し、異常な細胞が血液の中にいないかや炎症があるために白血球数高値となっていないかをみます。

- 血小板数の変化

- 出血傾向があるかどうかや幼若な血小板の割合が上昇しているかどうか(上昇していれば血小板の産生は問題ないが、何らかの影響で血小板が壊されていることがわかります)、Dダイマーなど凝固系検査を行い、その結果も参考にします。

まとめ

赤血球・白血球・血小板は、それぞれが体の健康を守る大切な役割を担っていますが、健康診断でこれらの数値が基準から多少外れていても、必ずしも病気というわけではなく、一時的な変動や体質によることもあります。

しかし、繰り返し検査しても異常が続く場合は、背景に病気が隠れていることもあります。その場合は他の検査や症状と組み合わせて総合的に評価することが重要です。

いずれにしても、基準値に比べ高い、または低いという結果が見られたら、放置することなく念のため再検査を受けていただくと安心です。

血液内科

准教授・副科長

杉本由香

Message

私は、血液内科の中でも「骨髄増殖性腫瘍」という、血液のがんの一種で血球が増える病気を専門に診療・研究しています。

血液内科医になってから25年以上になりますが、血液内科の世界は日々進歩しており、今でも新しい発見や学びにあふれています。これからも知的好奇心を大切にしながら、研究で得た知見を一人ひとりの患者さんの診療に還元していきたいと思っています。

オフでのストレス解消法は、無心になってピアノを弾くことと、娘と一緒においしいお店をめぐることです。

「健康一言アドバイス」では、医療や健康など皆さんに身近な疾患や気になる話題を取り上げ、その領域の専門家がわかりやすくお伝えしています。