院内総合防災訓練(多数傷病者受け入れ訓練)を実施しました

- 2025-10-30

- 医療と防災

- #災害拠点病院, #防災訓練, #災害対策推進・教育センター, #多数傷病者受入訓練

災害拠点病院である当院は、どんな時にも医療体制を継続できるよう災害対策の推進と教育に力を入れています。

その取り組みの一環として、震度6弱の地震により多数傷病者が搬送されたという想定での院内総合防災訓練を実施しました。

訓練では当院の医療従事者・病院職員だけでなく、外部から大規模災害時における協力・支援に関する協定を結ぶ藤田医科大学、浜松医科大学、外部医療支援チームとして伊勢赤十字病院、地域からは津市北消防署、近隣自治会の方々など約380名が参加しました。

29回目の「医療と防災」では10月4日(土)に行われた院内総合防災訓練(多数傷病者受け入れ訓練)についてご報告します。

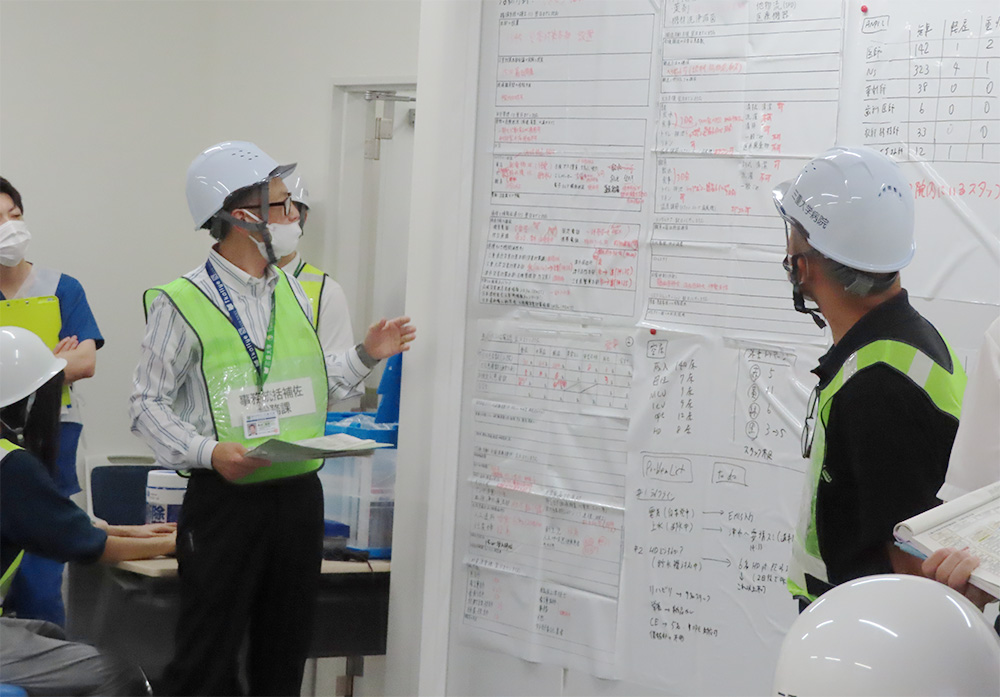

災害対策本部の立ち上げ

訓練では、地震の発生を前日の18時45分に設定し、半日程度経過した後の病院の状態を想定して行われました。

夜間に災害が発生した場合には、医療従事者、病院職員ともに日中よりも人員が少ない状態となります。地震発生後~翌日まで限られた条件の中で患者様の無事を確認し、建物および医療設備に問題がないかできる範囲で対応し、暫定での災害対策本部を立てていました。

本部要員役のメンバーに発災後からの情報の引き継ぎを終えたところから訓練がスタートしました。本部内で内容を整理し、マニュアルのアクションカード*に沿って本部長である佐久間病院長が災害対策本部の立ち上げを宣言しました。

災害対策本部の立ち上げが決まった後は、この先病院がどのような方針をとるのか決めなければなりません。災害対策本部長をはじめ、各部門の統括者が集約された情報から病院の被害状況や傷病者の受け入れの可否を把握して「災害レベル」を決定し、病院の方針とします。

*アクションカード:各役割(本部長、副本部長、診療部門統括、事務統括など)がどのような行動を取るべきか示したカード。災害時に本部で使用する。

エリア訓練

今回の訓練では災害レベルを3とし、通常診療の中止と多数傷病者受け入れを決定しました。

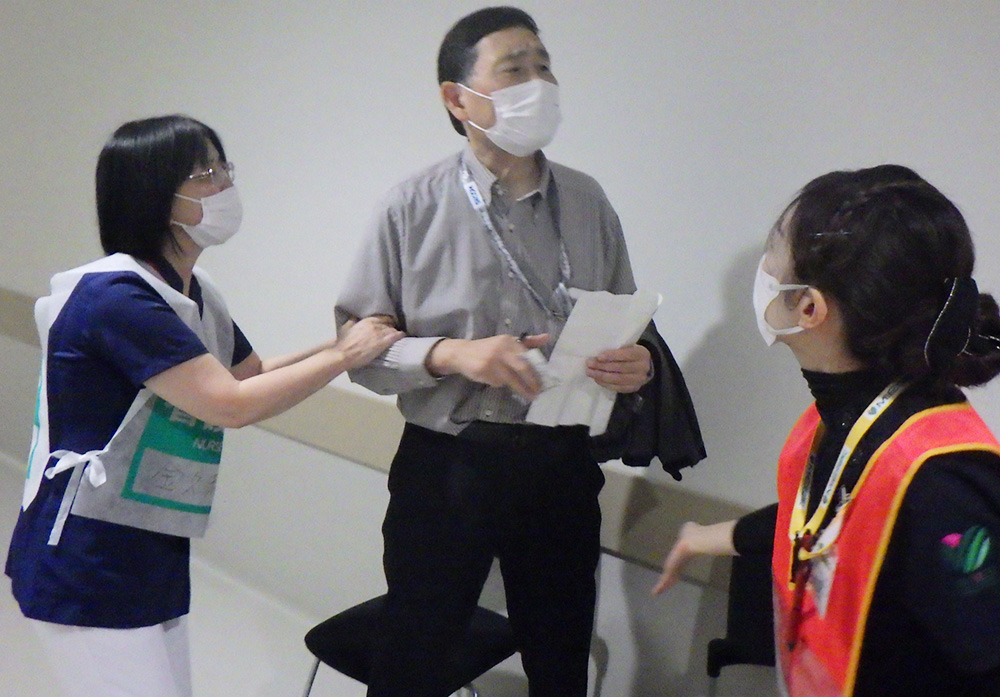

災害時には多数傷病者受け入れに対応するため、診療を行ったり患者様が待機する場所を臨時に確保します。このスペースを「エリア」と呼びます。

エリアでの訓練では、搬送されてきた傷病者に識別用のID付きリストバンドと傷病の状態を分かりやすく表示するトリアージタッグを装着し、各エリアまで搬送します。

「緑エリア:優先度の低い病態」「黄エリア:優先度が高い病態」「赤エリア:最優先で緊急治療もしくは搬送」「黒エリア:死亡もしくは回復の見込みのない病態」に振り分け、各エリアにて傷病者の対応や手順の確認を行う訓練を行いました。

トリアージ区分

| 病態 | 疾患 | |

| 黒(0) | 死亡もしくは回復の見込みがない場合 | 呼吸をしていない、脈が触れないなど生命兆候のない疾患 例)窒息、高度脳損傷、心肺停止、圧迫、脳脱、除脳硬直、心大血管損傷、心臓破裂 |

| 赤(Ⅰ) | 最優先の症例で緊急治療 もしくは直ちに病院搬送が望ましい病態 | 生命の危機的状態にある疾患 例)腹腔内出血、ショック、血気胸、起動閉塞、呼吸困難、大量出血、胸部解放創、多発外傷、クラッシュシンドローム、多発骨折、意識障害 |

| 黄(Ⅱ) | 優先度2位の病態 赤タッグの対応が終了次第治療にあたる | 2〜3時間処置を遅らせても悪化しないと考えられる疾患 例)開放骨折、中度熱傷、脊椎損傷、頭部外傷、大骨折 |

| 緑(Ⅲ) | 優先度が低い病態 | 軽症で医師以外でも手当てができると考えられる疾患 例)過換気症候群、軽度熱傷、脱臼、擦過傷、切創、小骨折、四肢骨折、打撲、捻挫、精神症状 |

また今年は新たに「病床の増床」を訓練項目にし、不足分の病床を設けた増床エリアにて傷病者の受け入れを行う訓練を行いました。

協定大学と外部医療支援チームの訓練参加

今回の訓練では、協定校の藤田医科大学、浜松医科大学、外部医療支援チームの伊勢赤十字病院の方々に、各エリア(緑・黄・赤)で医師、看護師、事務として訓練参加いただきました。

貴重なご意見やご感想の一部をご紹介します。

「エリア内での治療とその優先順位は適切でしたが、レントゲンの結果がないことなどを初めから共有いただけるとより円滑に進行できたと思います。外部からの協働・連携するうえで、支援される側からの明確な役割の提示が特に重要だと考えます。」

(藤田医科大学:医師)

「日頃からこのような機会があり、少しでもスタッフ同士に面識があるとスムーズにコミュニケーションが取れるのではないかと感じました。」

(藤田医科大学:事務)

「訓練ではアドバイスしつつ支援を行いました。振り返りの時間がもっとあれば良いと思いました。2回目では、役割と動きを整理したため動きがかなり良くなりました。しっかりと振り返りと分析を行い、来年以降の訓練に役立ててほしいです。」

(浜松医科大学:看護師)

「外部からの協働・連携するうえで、リーダーシップや傾聴が大切だと感じました。」

(伊勢赤十字病院:看護師)

二列目:金沢大学(見学)、高知大学(医学部学生演習)、和歌山医科大学(医学部学生演習)、伊勢赤十字病院

近隣自治会の皆さまの参加

災害がおこった時には近隣住民の方々との協力も大切になってきます。

今回の訓練でも近隣自治会より参加いただき、病院の訓練見学のほか傷病者を搬送する演習にも参加いただきました。

院内総合防災訓練(多数傷病者受け入れ訓練)では医療従事者、病院職員だけでなく外部との連携や協力体制をとることでより実践に近い訓練とすることができました。

今後も災害に強い病院づくりを目指してまいります。

災害対策推進・教育センター [日下部]

三重大学病院は、万が一の災害時に地域の救急医療を担う「災害拠点病院」に指定されています。

災害発生時に、災害による負傷者への対応だけでなく、入院患者さんの医療を継続するという複数かつ重要な役割を適切に実行できるよう、当院では平時から様々な取り組みと準備を行っています。

Online MEWS「医療と防災」では、当院の防災対策やみなさんに役立てていただける防災のヒントをお伝えしています。